「昨日の疲れがずっと残っている……」

「仕事をしていても頭が重くて、体がダルイ……」

「体も心も疲れてしまって、仕事もしたくないし、会社にも行きたくない」

そんな毎日を過ごしていませんか?

人間は誰だって疲れます。あなたのとなりにいる元気な人も、毎日バリバリ仕事して遊んでいる人だって疲れるのです。

疲れることは当たり前のことです。

問題は、「疲れが取れない」というもの。疲れが取れないというのは、あなたの生活や習慣に問題がある場合が多いのです。

しかし、心配はいりません。実は疲労回復自体は、科学的に誰でも同じように回復させる方法があるからです。

今日から、すぐに、誰でも、昨日の疲れを翌日に持ち越さない方法をご紹介していきます。

【目次】

1 疲れが取れない人のための疲労回復法

1―1 昨日の疲れの原因はなにか?

1―2 すぐに疲れる人の8割が眠りの質が悪い

2 疲れを回復させる眠り方!睡眠の質を上げる3つの方法

2―1 睡眠の質を上げる要素を知っておこう

2―2 睡眠の質を簡単に上げる方法

2―2―1 眠る前にリラックス状態をつくる

2―2―2 眠りのパターンをつくる

2―3 睡眠前になにをやるかで質は決まる

2―3―1 ブルーライトに気をつけよう!パソコンやスマホ、タブレットPCなどを見過ぎない

2―3―2 熱いお風呂に入らない

2―3―3 寝る前に食事を摂らない

3 寝ても回復しない人向け!睡眠以外の疲労回復

3—1 疲れない体質をつくる食事

3—2 疲れない身体をつくるストレッチ運動法

3—3 疲れない体質を意識とコツ

3―3―1 口ぐせを変える

3―3―2 気分転換やストレス解消をやってみる

3―3―3 不安なことばかり考えない

1 疲れが取れない人のための疲労回復法

1―1 昨日の疲れの原因はなにか?

そもそも、疲れてしまう原因は何でしょうか?

本来は人それぞれの生活習慣によりますが、大枠で考えると次の3つになります。

- 体と頭が休まっていない

- 前日の疲労を持ち越している

- 栄養が足りていない

①体と頭が休まっていない

先に書いたとおり、人は誰でも疲れます。肉体労働や運動をすれば乳酸がたまって疲れますし、デスクワークや勉強を長時間続けていれば、どんな人でも100%疲れてしまうのです。

ですから、体と頭には休息が必要になります。疲れが取れない人というのは、頭と体を休ませることなく、疲労が溜まり続けている人のことを言います。

そもそも疲れが取れない人は「ちゃんと休めていない」ことが問題なのです。

②前日の疲労を持ち越している

通常、疲労というのは睡眠において取るものです。人間の体は睡眠をとることで、脳波を切り替え休息に入ります。また、肉体的な疲労についても、夜に成長ホルモンを出し筋肉を修復したりして、回復を図ります。

もちろんオーバーワーク気味の場合、ある程度は疲労が残ることも考えられますが、人間の労働時間には限りが有り、正しいサイクルを続けているのに、疲れが何日も残るということはありません。

寝たりしているけど疲れてしまう、というのなら、寝ているつもりだけど眠れていない状態、いわゆる「睡眠の質が低い」ということになります。

③栄養が足りていない

現代人においては、栄養不足というのはそれほど発生していません。戦前や戦後などの食料が足りていない時代、もしくは中世や古代であれば、栄養不足に陥る人が多くいました。

ほとんどの人は栄養が足りていないということはありませんが、疲れが取れないということは、ある一定の栄養素が足りていない可能性があります。

以上が、疲れてしまう人の3つの要因です。

実際多くの人は、どのパターンに当てはまるのでしょうか。

1―2 すぐに疲れる人の8割が眠りの質が悪い

実際の傾向を調べてみると、すぐに疲れてしまう人、前日の疲れが翌日まで残ってしまう人の8割が睡眠に問題がある、というデータが出ています。

上記3つで上げたもので言えば、①と②になります。単純に眠りの質が悪いと言っても、いくつかパターンがあります。

- 終電近くまで仕事をしていて、睡眠時間が足りていない

- なかなか寝付けず、結局遅くまで起きてしまっている

- それほど寝れていないわけではないが、朝起きると頭・体がだるい

どういうパターンであれ、このような状態は「眠りの質」が悪い状態です。

最初に書いたとおり、人間の疲労は夜の睡眠によって回復します。その睡眠がしっかりと機能していなければ、当然疲れは取れませんし、翌日も、翌々日も、その辛さを蓄積しながら、生活をしなければなりません。これでは仕事がはかどらないのも、いい結果につながらないのも当然です。

これから紹介する、人間が疲労回復するために必要な基本的なサイクルを覚えて、実践していきましょう。

2 疲れを回復させる眠り方!睡眠の質を上げる3つの方法

2―1 睡眠の質を上げる要素を知っておこう

まず睡眠の基礎知識をざっくり把握しておきましょう。

睡眠時の脳のパターンは2つあります。レム睡眠とノンレム睡眠です。

レム(REM)睡眠は、Rapid Eye Movement(ラピッドアイムーブメント)といい、寝ている間激しい眼球運動が起こっている状態です。この状態は、夢を見ている状態であり、脳は覚醒状態に近い「眠りの浅い状態」。

ノンレム(Non REM)睡眠は、レム睡眠ではない、「深い睡眠状態」です。寝ている間の脳は、このレム睡眠とノンレム睡眠の状態を繰り返しています。

レム睡眠:浅い眠り。脳は覚醒状態に近い。夢を見る。体温が上がる

ノンレム睡眠:深い眠り。脳が休まっている状態。体温は下がる

2―2 睡眠の質を簡単に上げる方法

睡眠の質を上げるためには、やるべきことは眠りに入るタイミングです。睡眠の質が良いのは、深い眠りがしっかりととれていることを意味し、睡眠の質が悪いのは、眠りの浅い状態でしか寝ていないからです。

それでは、深い眠りにするための方法をご紹介していきましょう。

2―2―1 眠る前にリラックス状態をつくる

眠りの質を妨げるのは、寝る前に脳や体が興奮状態でいることです。寝る直前まで仕事をしていたり、遊んでいたりすると、脳が覚醒状態になっているので、深い眠りになりません。

いきなり練るのではなく、寝る前にはリラックス状態を作りましょう。具体的な方法としては次のことがオススメです。

- 毎日お風呂に入る習慣をつくる

- 寝る前にリラクゼーション系の音楽を聞く

- 寝る前に温かいお茶を飲む

- 寝る直前まで仕事のことを考えるのをやめる

- 寝る直前、嫌なこと、不安なことを考えるのをやめる

これらをすることによって、寝る前にリラックス状態をつくります。

脳と体をリラックスさせた状態で睡眠にはいることで、睡眠の質が高まり、翌日の疲れは出にくくなります。

2―2―2 眠りのパターンをつくる

さらに効果的なのは、眠りのパターンをつくること。眠りのタイミングは非常に重要です。早く寝たり、遅くまで起きていたりすることで、人間は体内時計が狂ってしまいうからです。

人間には体内時計が有ります。人間の体内時計は、25時間周期と言われ、地球の自転よりも1時間長いことが特徴です。脳はその1時間のズレを睡眠時をつかって調整しています。しかし、不規則なタイミングで寝ていると、ズレがどんどん大きくなり、いわゆる「時差ボケ」という状態に陥ってしまいます。

疲労がなかなか回復しないという人は、常時時差ボケ状態になっている可能性が高いでしょう。

睡眠に入る時間とタイミングを決めて、それを習慣化しましょう。

例:12時に眠り、6時に起きる

1時に眠り、7時に起きる

こういったルールを作ることで、体内時計の調整をしっかりと機能させることができます。

2—3 睡眠前になにをやるかで質は決まる

先ほどお伝えしたとおり、睡眠前はリラックス状態にあるかどうかが重要です。これはつまり「睡眠前に何をやっているか」で睡眠の質が決まることを意味します。ここでは睡眠まえにやってはいけないことをまとめたいと想います。

2―3―1 寝る前にパソコンやスマホなどを見過ぎない

最近注目されているのが「ブルーライト効果」です。ブルーライトとは、パソコンやスマホ、タブレットPC(iPadなど)に埋め込まれたLEDライトのこと。LEDディスプレイを眠る前に一定時間見ていると、体内時計を狂わせ、自律神経系、免疫系に悪影響を与える可能性があることがわかっています。また、脳も覚醒状態が続きますから、深い眠りがしにくくなります。

夜遅くにパソコンやスマホ、タブレットPCを長く見ている人は、しっかりと眠れなくなってしまうのです。

2―3―2 熱いお風呂に入らない

寝る直前に40度のお風呂に入ることもNGです。熱いお風呂に入ることで、脳も体も熱を持ち、覚醒した状態になります。

お風呂に入りたいのであれば、ぬるま湯にして、少しの時間にするか、足湯だけにするなどがいいでしょう。足湯のとき、くれぐれも熱いお湯ではしないでください。

2―3―3 寝る前に食事を摂らない

寝る前の食事は、胃腸が活性した状態になり、脳もそれを感じ取り、休めない状態になります。眠る前にお菓子など食べたくなるかもしれませんが、お水や牛乳を飲むなどで我慢しておきましょう。

3 寝ても回復しない人向け!睡眠以外の疲労回復

3—1 疲れない体質をつくる食事

寝ても寝ても疲れが取れないという人はいます。それはさきほどご紹介した、正しく睡眠の質を上げる方法を実践してもらえれば問題ありませんしかし、そもそも必要な栄養素が足りているか、という問題も残っています。

健康的な生活を送るためには、色々な栄養素を取る必要があります。その中でも睡眠に効く食事があることをご存知でしょうか。

ポイントはアミノ酸です。人の体を作るタンパク質は、20種類のアミノ酸からできています。

その中でも睡眠と関わっていると知られているのは、

・トリプトファン

・グリシン

・ギャバ(GABA)

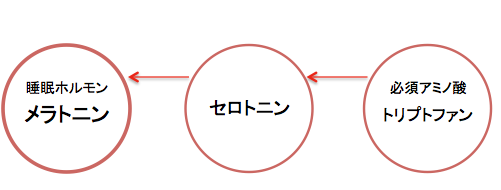

の3つです。睡眠効果を促進させると知られている「メラトニン」というものがあります。

メラトニンはアメリカで睡眠薬の一種として飲まれているもので、「睡眠ホルモン」と呼ばれています。

メラトニンはホルモンであり、睡眠が促されます。通常朝起きて、朝日を浴びてから14時間ほど経つと、脳の中で分泌され、徐々に眠たくなってきます。

これらは睡眠においてとても重要な役割をしています。

このメラトニンを作っているのが、セロトニンで、そのセロトニンをつくっているのが必須アミノ酸の「トリプトファン」なのです。

トリプトファンは人間の体内で合成できない必須アミノ酸ですから、食事などから摂る必要があります。トリプトファンは、

- 牛乳、ヨーグルト

- 大豆、枝豆、そら豆などの豆製品

- バナナ

- アボガド

- 肉類

- すじこ

などに比較的多く含まれています。

サプリメントも出ていますが、好酸球増多筋痛症候群を引き起こす可能性もあると言われているので、サプリメントからはなるべくとらず、上記食材から摂るようにしましょう。

グリシンは、アミノ酸の中でももっとも分子が小さく、地球上で最も古いアミノ酸の一つとして知られています。そして、脳の体内時計に作用して、睡眠のリズムを調整できるとされているものです。またグリシンの研究から、朝剃っきる起きることがき、日中の仕事も捗ったと報告されています。グリシンが多く入っている食事は、

- エビ

- ホタテ

- イカ

- カニ

- カジキマグロ

です。積極的に摂るようしてみてください。

最後に、ギャバ(GABA)は、 脳や脊髄に多くあるアミノ酪酸のことです。このギャバは興奮を抑えリラックスさせる作用があります。医師が処方する睡眠薬の多くは、脳の中ではギャバの作用を強め眠らせようとするものです。ギャバが多く摂取できる食事は、

- 玄米や胚芽米

- アワ・キビ・ヒエなどの雑穀

- 小魚

- トマト

- ココア・チョコレート

に多く含まれていると言われています。この「トリプトファン」「グリシン」「ギャバ(GABA)」を摂り、しっかりと睡眠で休める体質にしていきましょう。

3—2 疲れない身体をつくるストレッチ運動法

睡眠をよくとっても、肉体的な疲労が残る場合があります。それは睡眠による疲労回復ではなく、筋肉量が少なく、代謝の悪い体になっていることが原因かもしれません。多くの医師や睡眠の専門家が軽度の運動の習慣をすすめています。

運動をするとよく眠れるというのは、よく知られたことですが、一度運動をするだけでは、睡眠の質が上がるわけではありません。大切なのは習慣化することです。

継続的に軽度の運動をすることで、深い眠りが得られるようになったり、途中で脳が覚醒しなくなったり、睡眠時間が延びたりすることが知られています。

といっても、いきなり運動を取り入れるのが難しい人もいるでしょう。

そういう人にオススメなのが、ストレッチとコアトレーニングです。毎日夜5分程度ストレッチをするだけでも効果があります。

ストレッチのやり方は、腹式呼吸をしながら、筋肉を伸ばすというもの。

・首のストレッチ

鼻から息を吸ってから息を止め、ゆっくり口から吐きながら、首を前に倒し、吐き切ったら、もとに戻す。

・腕のストレッチ

片腕を伸ばし、鼻から息を吸ってから息を止め、ゆっくり口から吐きながら、横に倒し(自分の胸側に)、吐き切ったら、もとに戻す。終わったら逆の腕も同じようにストレッチする。

太ももやふくらはぎ、同じような要領でストレッチしていきましょう。家の外を走ったり、ジムに通ったりする事ができない人は、10分〜15分くらいストレッチをして、体を動かしていきましょう。それだけでも睡眠の質が上げられ、筋肉の疲労も取れていくはずです。

3—3 疲れない体質を意識とコツ

最後に重要な方法をお伝えします。それは意識改革です。病は気からといいますが、疲れと精神的なものは強くリンクしています。

「仕事が辛い」

「勉強が嫌だ」

「何をするのも面倒くさい」

「何をしても楽しくない」

と思っていると、脳や身体が疲れていなくても、体が重くなったり、気分が重たくなったり、疲れやすくなってしまいます。精神面から疲れないためにやるべきことも実は多いのです。その中でいくつかおすすめの方法をお教えします。

3―3―1 口ぐせを変える

先ほど挙げたネガティブな思考が疲れにつながります。そしてネガティブな思考はあなたが口ぐせ、心の口ぐせが生み出していることが多いのです。

「面倒くさい」

「やだなー」

「マジでダルい」

「やりたくない」

「もういやだ」

……などのネガティブな口ぐせをやめてみましょう。

嫌なことがあっても、

「楽しい!」

「やってやろう!」

「ワクワクするな!」

「自分が選んだ仕事だから楽しんでやろう!」

「どうせやるなら楽しもう!」

など、実際はちょっと嫌なことでも、大変なことでも、そう口に出してみましょう。もちろん、心の中で思うのでもかまいません。

3―3―2 気分転換やストレス解消をやってみる

毎日仕事ばかりしていたり、嫌なことばかり繰り返していると、疲れがたまる原因になります。そういうときは、毎週一度はストレス解消や気分転換をしてみましょう。

- 休日の朝、お気に入りのカフェでゆっくり時間を過ごす

- 仲の良い友達と飲みに行く

- 普段行かない場所に遊びに行く

- ゆっくりできる趣味(釣り、ハイキング、ドライブなど)をやってみる

など自分のストレスが解消されるものならなんでも構いません。非日常で、心がリラックスできる休み方をしてみましょう。

3―3―3 不安なことばかり考えない

働いている人なら、仕事や人間関係、お金など、心配事や不安も多いでしょう。将来のことを考えるとゆっくりなんてしていられない、という人も多いはず。しかし、不安なことを考えことほどムダなことはありません。

不安に心を支配されると、すぐに疲れたり、悪い運気をどんどん引き寄せてしまいます。

ベストセラーになった『心配事の9割は起こらない』にあるとおり、「大丈夫だろうか」と心配していることのほとんどは実は起こらないのです。仮に起こるとしても、心配に思っている心に何もいい影響はないのです。心配なら対処すればいいし、対処できないのなら不安に思ってもしかたがないのですから。

自分の心をゆっくり休め、しっかりと睡眠を摂る、ダメな口ぐせをやめて、心身ともにリフレッシュしていれば、昨日の疲れはその日のうちに消え去り、毎日を楽しく過ごすことができるのです。

※参考文献『病気にならない睡眠コーチング』(睡眠コーチ 坪田聡・著)